日本の折り紙体験 | 歴史Japanese Origami Experience | History of Origami

折り紙の歴史

折り紙は単なる紙を折る遊びではなく、日本の歴史や文化と深く結びついた伝統的な芸術です。

その起源をたどると、神道の儀式、贈答文化、さらには教育の場にも広がっていることがわかります。

今回は、折り紙の歴史についてご紹介します。

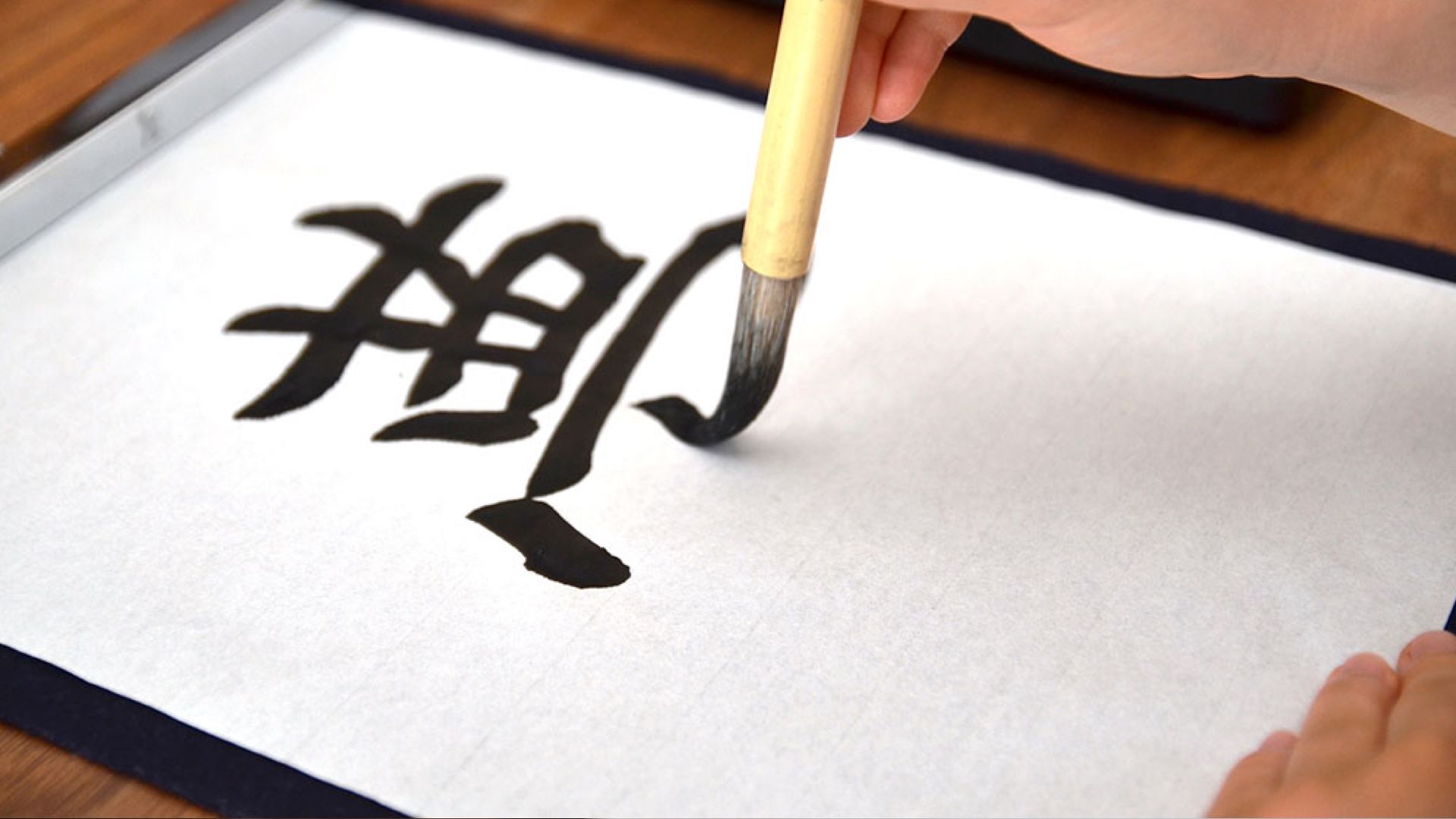

和紙の誕生と日本の知恵

7世紀初頭に大陸から製紙技術が日本に伝わると、日本独自の工夫によって薄くて丈夫な「和紙」が誕生しました。

当初は経典の写経や記録のために使用されていましたが、次第に神道の儀式にも使われるようになり、神への供物などを紙で包む文化が生まれました。

やがて、供物や贈り物を包むための折り紙が発展し、美しく装飾するための「儀礼折り」の技法が確立されました。

室町時代 - 折形礼法の発展

室町時代(14~15世紀)には、小笠原家や伊勢家によってさまざまな礼法が確立され、紙の包み方(儀礼折り)の作法が考案されました。現在も使用されている「熨斗包み」や「雌蝶・雄蝶の折り方」などは、この時代の名残です。

江戸時代に広がった折り紙の楽しみ

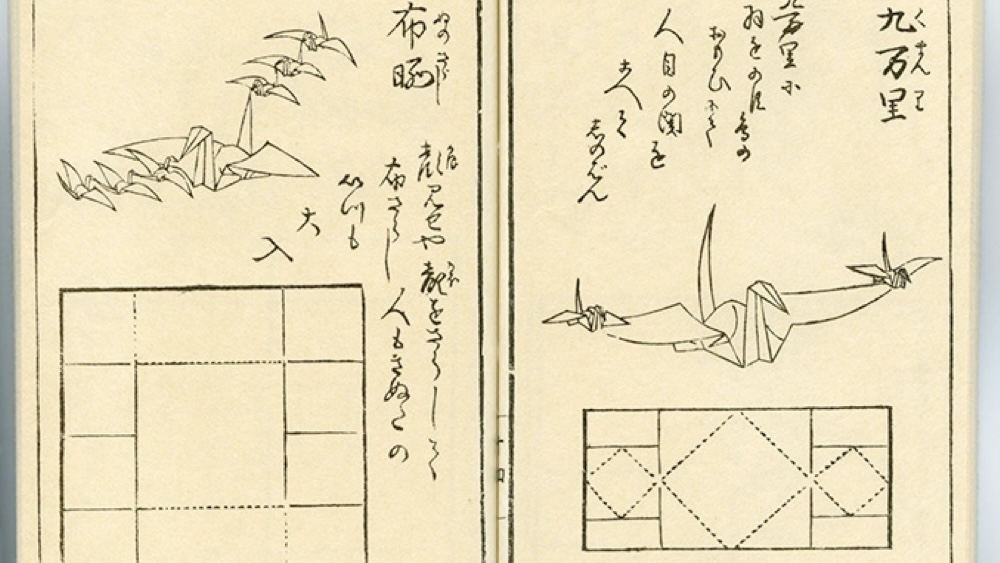

折り紙は、礼法の厳格なルールから離れて、折る過程そのものを楽しむものとして発展しました。江戸時代(1603-1867)には紙の生産量が増え、庶民の間でも折り紙がより身近な存在となりました。

1797年には、世界最古の折り紙の本である『秘伝千羽鶴折形』が出版されました。

明治時代から世界へ広がる折り紙文化

明治時代(1868-1912)には、折り紙が幼稚園教育に取り入れられ、小学校でも手工や図画工作の授業として教えられるようになりました。折り紙はさらに広まり、世界各地で愛好家の団体が設立され、今も活発に活動が続いています。